当千年丝绸遇上传统竹编,会碰撞出怎样的火花?近日,来自浙江理工大学的“数智时尚 丝竹共舞”大学生实践团,带着他们的非遗创新设计作品登上联合国教科文组织“非遗即时尚”工作坊的舞台,向世界展示了一场充满东方智慧的时尚革新。

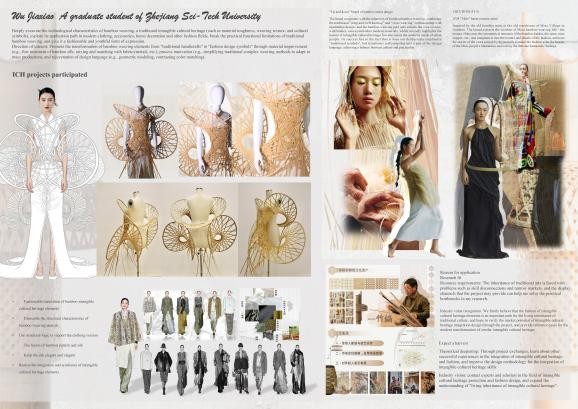

浙江素有“丝绸之府”“竹编之乡”的美誉,实践团深入挖掘这两大传统工艺的文化基因,大胆突破材质边界——以柔美的丝绸为底,坚韧的竹篾为骨,通过现代设计语言重构服装廓形。团队设计的系列作品既保留了竹编的立体肌理与自然禅意,又融入了丝绸的流动感与华美气质,赋予非遗技艺全新的生命力和时尚表达。

图 1团队作品展板

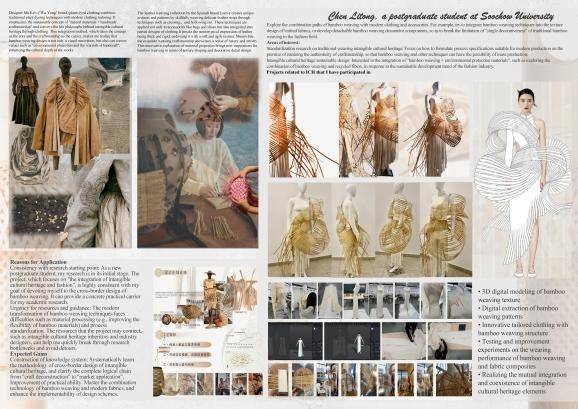

在联合国教科文组织“非遗即时尚”工作坊中,团队成员通过实物展示、动态走秀和工艺讲解,向来自全球的文化专家与设计师诠释“丝竹共舞”的理念。

“我们想证明,传统工艺不是博物馆里的标本”,团队负责人吴家笑表示,“通过创新设计,竹编可以变得摩登,丝绸也能展现力量感。”这一尝试收到了来自现场的社会文化Cantact Base联合创始人Ananya、老挝琅勃拉邦传统艺术与民族学中心主任Tara的高度评价,认为其为非遗活态传承提供了年轻化样本,并对团队未来方向给出具体的指导性建议。

图 2团队成员吴家笑分享作品

据悉,该团队下一步计划引入数字化设计技术,探索竹编纹样的参数化生成与丝绸智能印染的结合,推动非遗工艺走向规模化、个性化生产。“丝竹共舞只是起点”,团队指导老师贾凤霞表示,“我们希望用当代语言讲好中国故事,让世界看到中国传统文化的无限可能。”

图 4团队成员与Ananya、Tara的合影

(通讯员 吴家笑 陈俐彤)

单位:浙江理工大学 服装学院

郑重声明:此文内容为本网站转载企业宣传资讯,目的在于传播更多信息,与本站立场无关。仅供读者参考,并请自行核实相关内容。